Día internacional de los bosques: una conmemoración sin celebración

21 de marzo 2022

Las cifras sobre el retroceso de los ecosistemas nativos en todo el mundo, revelan el impacto de las actividades humanas en la naturaleza y la urgencia de adoptar políticas urgentes de conservación, en el contexto del cambio global y climático. Si bien el panorama es desalentador, existen instituciones preocupadas de enfrentar el problema, generando investigación científica y acciones concretas.

Son 10 millones de hectáreas de bosques que se pierden cada año en el mundo, según datos de la ONU. Para no dejarlo a la imaginación, eso es una proporción de terreno similar a toda Islandia.

En Chile, el panorama es también desolador. En la Cordillera de la Costa, por ejemplo, entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, los bosques nativos constituían la principal cobertura del suelo, hasta 1986. Luego de tres décadas, estos ecosistemas naturales sólo representan el 15% del territorio. Los factores que inciden en estas cifras están ligadas al cambio de uso de suelo, por actividades agrícolas, forestales y mineras, entre otros.

El complejo panorama que se cierne sobre la naturaleza, queda de manifiesto cada 21 de marzo, desde que el 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas declarara esa fecha, como el Día Internacional de los Bosques. Una jornada sin celebraciones, sin homenajes y con un nudo difícil de desatar para las futuras generaciones.

Si bien nadie en el mundo tiene una varita mágica para volver el tiempo atrás y recobrar lo perdido, sí existen entidades que están trabajando en investigación para generar evidencia de esos cambios, y materializar en terreno los procesos científicos para hacer frente a esta catástrofe.

En ese contexto, el Laboratorio de Ecología de Paisaje (LEP), de la Universidad de Concepción, trabaja hace más de 10 años en la producción de conocimiento científico, conservación y restauración de ecosistemas boscosos. “En el LEP, investigamos y aplicamos los principios de la ecología de paisaje, con el fin de avanzar en la ciencia de la sustentabilidad del paisaje. Bajo el contexto actual de cambio global, miramos el paisaje bajo una perspectiva transdisciplinaria, que integra los componentes sociales, ambientales y económicos que operan en el territorio a múltiples escalas”, señala Cristian Echeverría Leal, académico UdeC, director del LEP y también codirector de la iniciativa Foresta Nativa, instancia encargada de llevar a cabo proyectos de reforestación y restauración ecológica.

Especies amenazadas

Las especies nativas amenazadas en Chile, son las grandes protagonistas de los estudios del LEP. En este sentido, la institución perteneciente a la Facultad de Ciencias Forestales, aportó desde Chile a la evaluación mundial de especies arbóreas, que lideró el Botanic Gardens Conservation International (BGCI), cuyo informe del 2021 es concluyente; una de cada 3 especies de árboles en el mundo se enfrenta a la extinción.

En este sentido, Echeverría, Ingeniero Forestal y doctor por la Universidad de Cambridge, Reino Unido, destaca el aporte de las evaluaciones realizadas por investigadores y estudiantes del LEP. También, revela la importancia de una extensa base de datos, nutrida a través de años de investigaciones, que registra varios puntos con presencia de especies amenazadas, que fue crucial para actualizar la información acerca de los 147 árboles chilenos incluidos en el informe del BCGI. “Las especies más amenazadas se encuentran en la zona centro-sur del país, específicamente entre Maule y Biobío. Estos son los lugares que han estado sometidos a los mayores cambios de uso de suelo en los últimos 400 o 500 años, por actividades agrícolas y forestales”, explica.

Así mismo, de las 10 especies de Nothofagus presentes en Chile, tres se encuentran en peligro de extinción, de acuerdo con la evaluación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN ; estos son el ruil, el hualo y el roble de Santiago, especifica Echeverría, en referencia a un género cuya antigüedad, supervivencia y disposición por todo el hemisferio sur, intriga a científicos de todo el mundo.

De la misma forma, Sara Oldfield, destacada investigadora británica, quien fuera directora de BGCI por más de 10 años, señala que, a nivel mundial, los bosques montanos tropicales, que se dan sobre los 1300 metros de altura, son los que presentan la mayor proporción de árboles amenazados. Por ello, expresa que es un deber colocar la conservación de los árboles en el centro de la política internacional de biodiversidad. “De acuerdo al cambio climático, se tiene que otorgar un reconocimiento mucho más fuerte a los servicios económicos, culturales y ecológicos vitales que brindan las especies de árboles”, añade la especialista, en referencia a las conclusiones del estudio, que fueron fruto de cinco años de trabajo y que involucraron la recopilación de información sobre el estado de amenaza de 58.497 árboles en el mundo.

De la misma forma, Sara Oldfield, destacada investigadora británica, quien fuera directora de BGCI por más de 10 años, señala que, a nivel mundial, los bosques montanos tropicales, que se dan sobre los 1300 metros de altura, son los que presentan la mayor proporción de árboles amenazados. Por ello, expresa que es un deber colocar la conservación de los árboles en el centro de la política internacional de biodiversidad. “De acuerdo al cambio climático, se tiene que otorgar un reconocimiento mucho más fuerte a los servicios económicos, culturales y ecológicos vitales que brindan las especies de árboles”, añade la especialista, en referencia a las conclusiones del estudio, que fueron fruto de cinco años de trabajo y que involucraron la recopilación de información sobre el estado de amenaza de 58.497 árboles en el mundo.

Restauración ecológica

Las cifras antes expuestas lo demuestran; las acciones humanas tienen impactos evidentes en el medio ambiente. Las propias actividades económicas, si bien esenciales para el desarrollo humano, intervienen espacios naturales, los que por sí solos no se pueden recuperar.

En ese sentido, la restauración ecológica se alza como un tipo de solución basada en la propia naturaleza, que busca recuperar los atributos y características propias que hubiese tenido un ecosistema de no haber sido afectado o degradado por la actividad humana.

Las cifras antes expuestas lo demuestran; las acciones humanas tienen impactos evidentes en el medio ambiente. Las propias actividades económicas, si bien esenciales para el desarrollo humano, intervienen espacios naturales, los que por sí solos no se pueden recuperar.

En ese sentido, la restauración ecológica se alza como un tipo de solución basada en la propia naturaleza, que busca recuperar los atributos y características propias que hubiese tenido un ecosistema de no haber sido afectado o degradado por la actividad humana.

Desde el 2011, el LEP, ha promovido la restauración ecológica al interior del Parque Nacional Nonguén. La unidad, administrada por CONAF y que colinda con las comunas de Concepción, Chiguayante y Hualqui, fue afectada en el pasado por graves alteraciones, producto de incendios forestales, explotación e invasión por especies exóticas como aromo y pinos.

Así, la materialización del conocimiento científico en 18 hectáreas de proyectos de restauración, permiten hablar en la actualidad de recuperación del ecosistema. “La restauración ecológica en el Parque Nacional Nonguén ha resultado exitosa, en términos de la composición de especies, la estructura de la vegetación y las funciones ecosistémicas. Lo anterior, se ha podido evidenciar gracias al constante monitoreo y evaluación de los atributos claves desde que se inició el proyecto en el año 2011. Este monitoreo ha evolucionado desde el inicio, ya que a través del tiempo se ha podido incorporar nuevas tecnologías e instrumentos, que nos han permitido evaluar de mejor manera la trayectoria del ecosistema”, explica la Dra. Paula Gatica Saavedra, Bióloga, e investigadora posdoctoral de Foresta Nativa.

Así mismo, recalca que el desarrollo y éxito del proyecto, se ha dado gracias a la colaboración del sector público, privado y académico, constituyendo esto un ejemplo para futuros proyectos de restauración ecológica.

Así, la materialización del conocimiento científico en 18 hectáreas de proyectos de restauración, permiten hablar en la actualidad de recuperación del ecosistema. “La restauración ecológica en el Parque Nacional Nonguén ha resultado exitosa, en términos de la composición de especies, la estructura de la vegetación y las funciones ecosistémicas. Lo anterior, se ha podido evidenciar gracias al constante monitoreo y evaluación de los atributos claves desde que se inició el proyecto en el año 2011. Este monitoreo ha evolucionado desde el inicio, ya que a través del tiempo se ha podido incorporar nuevas tecnologías e instrumentos, que nos han permitido evaluar de mejor manera la trayectoria del ecosistema”, explica la Dra. Paula Gatica Saavedra, Bióloga, e investigadora posdoctoral de Foresta Nativa.

Así mismo, recalca que el desarrollo y éxito del proyecto, se ha dado gracias a la colaboración del sector público, privado y académico, constituyendo esto un ejemplo para futuros proyectos de restauración ecológica.

Comunidades y personas, el componente clave de una restauración ecológica

20 de febrero de 2022

Entender la complejidad del entorno social involucrado en una restauración, es el objetivo del estudio llevado a cabo por el biólogo Jorge Barreda y por el antropólogo Felipe Infante, en diversas zonas de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

La restauración ecológica, es un concepto que tiene relación con el entorno natural. En un contexto actual, dominado por alteraciones producidas por el ser humano, la restauración se alza como una solución basada en la propia naturaleza. Mediante este proceso, se busca recuperar los atributos y características propias que hubiese tenido un ecosistema de no haber sido afectado o degradado por la acción humana.

En esa realidad de transformaciones, las propias actividades económicas, que producen insumos esenciales para el desarrollo humano, tienen impactos indeseados, interviniendo espacios naturales que no pueden recuperarse por sí solos.

Sin embargo, la institucionalidad pública establece obligaciones para que las empresas asuman responsabilidades socio-ambientales, asignando recursos para restaurar otras zonas degradadas o intervenidas, contexto en el cuál entran en juego actores encargados de ejecutar profesionalmente las labores de restauración.

Así, la iniciativa Foresta Nativa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, trabaja actualmente con distintas empresas en ese tipo de procesos. Y si bien los protagonistas de una restauración son los árboles, la otra figura que no puede pasar desapercibida, son las personas.

Los actores claves

Una de las complejidades de un proceso de restauración, es que se trabaja en sitios privados, con propietarios y la comunidad local. La identificación de las percepciones de los propietarios en relación con la restauración ecológica y su compatibilidad con el resto de actores locales implicados en este tipo de intervenciones, es primordial en el objetivo de que la restauración sea un procedimiento que los beneficie a todos.

Esta tarea de Foresta Nativa, es acometida por el biólogo Jorge Barreda Tapia y el antropólogo Felipe Infante Céspedes. Ambos profesionales formados en la Universidad de Concepción, son los encargados de llevar a cabo el estudio del ambiente social involucrado en las labores de restauración.

Infante, señala que lo principal es saber quiénes toman las decisiones. “Desde ahí se generó este diseño con enfoque a entender qué actores están involucrados en cada uno de los sitios, de tal forma de entender cómo la restauración interactúa con estos actores”.

“Algunos son actores claves, por lo tanto, es necesario entender cómo perciben la restauración, que cosas los motivan para que faciliten los sitios para su restauración. Entonces, eso nos puede permitir en el futuro identificar qué factores son importantes en relación a los intereses de los propietarios”, agrega.

¿Cuáles son las dificultades que se encuentran en el terreno?

Jorge Barreda, quien tiene amplia experiencia en vinculación con comunidades, señala que, si bien la restauración ecológica trae beneficios sociales, al mejorar las condiciones del bosque, aún hay muchos desafíos, en cuanto a cómo hacer que estos beneficios sean percibidos como tal por las comunidades y la sociedad en general. “Probablemente, el primer paso es saber qué comprenden como beneficio brindado por el bosque, como también su opinión en cuanto a cómo, donde y cuando realizar las acciones de restauración, especialmente las personas que habitan el lugar a intervenir”.

“El no contemplar lo anterior, genera reticencia en algunas personas, sobre todos en quienes ocupan cargos de representación, dado que durante décadas les han ofrecido beneficios o les consultan su opinión por diferentes motivos, pero los resultados no han sido los esperados” agrega el biólogo, destacando que el fenómeno que las comunidades tengan una opinión con respecto a las intervenciones que se realizan en los territorios que habitan, es un despertar que se viene dando a lo largo del país”

¿Desde el punto de vista académico, cuales son las metodologías que se utilizan?

“Yo soy de una visión en las ciencias sociales de que no hay que tener prejuicios antes de tomar los datos”, indica Felipe Infante, quien es magister y doctor en Antropología, por la Universidad de Florida, en EEUU.

En este sentido, para él son importantes los datos preliminares que están saliendo por medio de las encuestas y entrevistas, que expresan que las comunidades quieren participar, pero al mismo tiempo no lo están haciendo. “Eso ocurre porque no fueron incluidos durante el proceso de restauración y ese dato nos da una pequeña premisa de decir que, si la gente fuera involucrada, estaría trabajando a favor y no tendría una supuesta resistencia”, especifica.

Agrega que es fundamental llegar a conclusiones basadas en datos, más de lo que se cree que puede haber, ya que pueden producirse errores; se supone que algo es de una forma, pero al momento que se toman los datos es distinto.

“Esto tiene repercusiones grandes en las comunidades, porque se asumen muchas cosas antes. Por ejemplo, si esto va a generar trabajo, entonces hay que hacerlo, pero ese enfoque no va más al fondo con respecto a las repercusiones que pueden haber”

Jorge Barreda dice con respecto al trabajo en terreno, que las comunidades son muy diversas y deben ser tratadas desde esa diversidad. “El tratar el tema de igual manera en distintos lugares, no corresponde y genera conflictos. Los problemas muchas veces no son de fondo, si no de forma, es decir, cómo uno entiende y luego llega a las comunidades a plantearles las ideas que son importantes”, explica.

Sin embargo, es optimista en cuanto a que este estudio tiene el objetivo de entender lo que piensa la gente y desde ahí, generar aportes. Es comprender la complejidad de las comunidades, para llevar a cabo una práctica más armónica que avance hacia el bienestar de la comunidad, pensando en la integralidad de este sistema socio ecológico, expone.

Para Felipe Infante en tanto, el que este estudio sea llevado por un antropólogo, también por un biólogo y que tenga su raíz en un trabajo científico forestal, es muestra de un círculo virtuoso que se tiene que dar en la ciencia. “Esto es trabajar bajo distintas visiones interdisciplinarias y donde se estén abarcando diferentes conocimientos; esta es la forma de seguir adelante, sobre todo en temas socio-ambientales”.

Jorge Barreda, quien tiene amplia experiencia en vinculación con comunidades, señala que, si bien la restauración ecológica trae beneficios sociales, al mejorar las condiciones del bosque, aún hay muchos desafíos, en cuanto a cómo hacer que estos beneficios sean percibidos como tal por las comunidades y la sociedad en general. “Probablemente, el primer paso es saber qué comprenden como beneficio brindado por el bosque, como también su opinión en cuanto a cómo, donde y cuando realizar las acciones de restauración, especialmente las personas que habitan el lugar a intervenir”.

“El no contemplar lo anterior, genera reticencia en algunas personas, sobre todos en quienes ocupan cargos de representación, dado que durante décadas les han ofrecido beneficios o les consultan su opinión por diferentes motivos, pero los resultados no han sido los esperados” agrega el biólogo, destacando que el fenómeno que las comunidades tengan una opinión con respecto a las intervenciones que se realizan en los territorios que habitan, es un despertar que se viene dando a lo largo del país”

¿Desde el punto de vista académico, cuales son las metodologías que se utilizan?

“Yo soy de una visión en las ciencias sociales de que no hay que tener prejuicios antes de tomar los datos”, indica Felipe Infante, quien es magister y doctor en Antropología, por la Universidad de Florida, en EEUU.

En este sentido, para él son importantes los datos preliminares que están saliendo por medio de las encuestas y entrevistas, que expresan que las comunidades quieren participar, pero al mismo tiempo no lo están haciendo. “Eso ocurre porque no fueron incluidos durante el proceso de restauración y ese dato nos da una pequeña premisa de decir que, si la gente fuera involucrada, estaría trabajando a favor y no tendría una supuesta resistencia”, especifica.

Agrega que es fundamental llegar a conclusiones basadas en datos, más de lo que se cree que puede haber, ya que pueden producirse errores; se supone que algo es de una forma, pero al momento que se toman los datos es distinto.

“Esto tiene repercusiones grandes en las comunidades, porque se asumen muchas cosas antes. Por ejemplo, si esto va a generar trabajo, entonces hay que hacerlo, pero ese enfoque no va más al fondo con respecto a las repercusiones que pueden haber”

Jorge Barreda dice con respecto al trabajo en terreno, que las comunidades son muy diversas y deben ser tratadas desde esa diversidad. “El tratar el tema de igual manera en distintos lugares, no corresponde y genera conflictos. Los problemas muchas veces no son de fondo, si no de forma, es decir, cómo uno entiende y luego llega a las comunidades a plantearles las ideas que son importantes”, explica.

Sin embargo, es optimista en cuanto a que este estudio tiene el objetivo de entender lo que piensa la gente y desde ahí, generar aportes. Es comprender la complejidad de las comunidades, para llevar a cabo una práctica más armónica que avance hacia el bienestar de la comunidad, pensando en la integralidad de este sistema socio ecológico, expone.

Para Felipe Infante en tanto, el que este estudio sea llevado por un antropólogo, también por un biólogo y que tenga su raíz en un trabajo científico forestal, es muestra de un círculo virtuoso que se tiene que dar en la ciencia. “Esto es trabajar bajo distintas visiones interdisciplinarias y donde se estén abarcando diferentes conocimientos; esta es la forma de seguir adelante, sobre todo en temas socio-ambientales”.

Presentan avances de restauración ecológica en Termas de Catillo

22 de diciembre 2021

La actividad, fruto de un convenio de colaboración entre la Asociación de Personal de la Universidad de Concepción y la misma casa de estudios, pretende realizar restauración ecológica del hábitat del Ciprés de la Cordillera en 11 hectáreas, en esa zona maulina.

El retroceso de los ecosistemas naturales es un tema candente en nuestro país. Sólo entre las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía, se han perdido más de 900 mil hectáreas de bosque nativo en los últimos 30 años. Cambios en el uso del suelo por actividades agrícolas y forestales, están entre las causas más comunes de un problema que urge remediar, con iniciativas como la restauración ecológica.

En este contexto, cobra relevancia la charla “El valor de la restauración ecológica en Termas de Catillo” presentada por Omayra Toro, integrante de la Unidad de Comunicaciones de Foresta Nativa, de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. La actividad, se realizó en el auditorio del mismo complejo turístico de la Región del Maule, donde concurrieron autoridades locales, juntas de vecinos, carabineros, bomberos, brigadas forestales, entre otros.

La restauración ecológica es un tipo de solución basada en la naturaleza, que busca recuperar los atributos y características propias que hubiese tenido un ecosistema de no haber sido afectado o degradado por la actividad humana.

En este contexto, cobra relevancia la charla “El valor de la restauración ecológica en Termas de Catillo” presentada por Omayra Toro, integrante de la Unidad de Comunicaciones de Foresta Nativa, de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. La actividad, se realizó en el auditorio del mismo complejo turístico de la Región del Maule, donde concurrieron autoridades locales, juntas de vecinos, carabineros, bomberos, brigadas forestales, entre otros.

La restauración ecológica es un tipo de solución basada en la naturaleza, que busca recuperar los atributos y características propias que hubiese tenido un ecosistema de no haber sido afectado o degradado por la actividad humana.

|

Al respecto, Silvana Campos Villavicencio, Ingeniera en Conservación de Recursos Naturales y encargada de relacionamiento con propietarios de Foresta Nativa, señala que “en el caso particular de la restauración ecológica en Catillo, se pretende recuperar el hábitat de la especie amenazada Ciprés de la Cordillera, a través del establecimiento tanto de la especie propia, como también de especies acompañantes. Se utiliza como base un ecosistema de referencia, que entrega las directrices en cuánto a la densidad y distribución de las plantas en el espacio”, indicó. |

En el mismo sentido, Álvaro Ferrada, en representación de la Asociación del Personal Docente y Administrativo de la Universidad de Concepción, entidad que funciona de manera autónoma, y que es propietaria de las Termas de Catillo, manifestó que, para ellos, esta es una oportunidad “que les vino como anillo al dedo”.

En ese aspecto, destacó que tenían la intención de transformar 45 hectáreas de pinos y eucaliptus de un predio propiedad de la Asociación, en bosque nativo. “Este proyecto, impacta de varias maneras. Primero, para los pasajeros de las termas es de mucho más valor caminar por un parque con bosque nativo, que con árboles de especies exóticas. También, esperamos recuperar fauna de la zona y lo más importante, queremos irradiar todo el entorno y a los niños con bosque nativo, ya que ellos son la primera semilla en el cuidado del medio ambiente”, subrayó.

En tanto, para María Angélica Retamal, Directora del Colegio Bicentenario Alberto Molina Castillo, la exposición fue una muy buena experiencia. Revela que la importancia está en las futuras generaciones que pueden aprender sobre el entorno natural. “Fue una experiencia magnífica, porque significa que como educadores podemos enseñar todo lo que se relaciona con el cuidado del medio ambiente y sobre los trabajos que se están haciendo con el bosque nativo”.

En ese aspecto, destacó que tenían la intención de transformar 45 hectáreas de pinos y eucaliptus de un predio propiedad de la Asociación, en bosque nativo. “Este proyecto, impacta de varias maneras. Primero, para los pasajeros de las termas es de mucho más valor caminar por un parque con bosque nativo, que con árboles de especies exóticas. También, esperamos recuperar fauna de la zona y lo más importante, queremos irradiar todo el entorno y a los niños con bosque nativo, ya que ellos son la primera semilla en el cuidado del medio ambiente”, subrayó.

En tanto, para María Angélica Retamal, Directora del Colegio Bicentenario Alberto Molina Castillo, la exposición fue una muy buena experiencia. Revela que la importancia está en las futuras generaciones que pueden aprender sobre el entorno natural. “Fue una experiencia magnífica, porque significa que como educadores podemos enseñar todo lo que se relaciona con el cuidado del medio ambiente y sobre los trabajos que se están haciendo con el bosque nativo”.

La restauración ecológica en esta localidad de la Región del Maule, se desarrolla en el contexto de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA 10/97), que exige a la empresa Enel medidas compensatorias por la Central Hidroeléctrica Ralco. Para estos efectos, la generadora eléctrica debe disponer de predios aptos para restauración, siendo uno de ellos el terreno de 11 hectáreas en las Termas de Catillo, propiedad de la Asociación de Personal de la Universidad de Concepción. Los expertos de Foresta Nativa, de la Facultad de Ciencias Forestales de la misma casa de estudios, son los ejecutores del proyecto de restauración.

Plan de reforestación de Enel y Universidad de Concepción permitió recuperar 632 ha de bosques con especies nativas roble, raulí y coigüe

22 de octubre de 2021

Desde el año 2015 La Universidad de Concepción, a través de Foresta Nativa y la Empresa Enel, han trabajado en la Reforestación con Especies Nativas, como parte de los compromisos de compensación de la Central Hidroeléctrica Ralco.

Para ello, el equipo de profesionales de Foresta Nativa realizó diversas campañas de búsqueda de predios deforestados de aptitud preferentemente forestal (APF) entre las regiones del Biobío y La Araucanía, con el fin de prospectar y evaluar predios potencialmente elegibles para iniciar la reforestación con las especies nativas roble (Nothofagus obliqua), raulí (Nothofagus alpina) y coigüe (Nothofagus dombeyi).

La selección consideró no solo los requisitos establecidos en el compromiso, sino que también criterios técnicos establecidos por Foresta Nativa que aseguraban el éxito de la reforestación. Esta iniciativa, emerge del propósito de impulsar la necesidad de añadir y promover estándares técnicos internacionales de restauración ecológica y reforestación en la compensación ambiental de bosques.

El co-director de Foresta Nativa, Dr. Felipe Aburto Guerrero, indicó que “este proyecto ha permitido además desarrollar investigación fundamental en los efectos de la degradación en el funcionamiento de los ecosistemas de bosques y su relación con la provisión de servicios ecosistémicos, además del desarrollo de experimentos para mejorar las prácticas de reforestación y restauración ecológica”.

“Como Enel Generación estamos muy contentos de todo el trabajo logrado hasta el momento, con este proyecto de reforestación implementado a través del convenio firmado en 2015, con la Universidad de Concepción. Esto, no sólo nos ha permitido responder de buena manera a nuestros compromisos medioambientales, a través de la reforestación y restauración ecológica con especies nativas, sino que también, nos ha permitido generar valor compartido, a través de un modelo de colaboración entre nuestra empresa, academia y los propietarios de los predios, donde hasta la fecha, se han plantado más de dos millones de árboles de especies nativas”, dijo James Lee Stancampiano, gerente general de Enel Generación Chile.

Investigadores de Foresta Nativa colaboran de manera cercana con investigadores del Laboratorio de Ecología de Paisaje (LEP) UdeC y el Laboratorio de Investigación en Suelos, Aguas y Bosques (LISAB) UdeC. El director del Laboratorio de Ecología de Paisaje y co-director de Foresta Nativa, Dr. Cristian Echeverría Leal, explicó en el marco del proyecto que “estas especies nativas del género nothofagus (roble, raulí y coigüe) han presentado altas tasas de crecimiento, no lejos a las registradas comúnmente en las especies exóticas”.

El académico también destaco que Foresta Nativa y LEP han generado redes internacionales con expertos de la Society for Ecological Restoration (SER), así como la International Union for Conservatorion of Nature (IUCN), que refuerzan la generación de nuevo conocimiento y la práctica de la restauración ecológica.

Para ello, el equipo de profesionales de Foresta Nativa realizó diversas campañas de búsqueda de predios deforestados de aptitud preferentemente forestal (APF) entre las regiones del Biobío y La Araucanía, con el fin de prospectar y evaluar predios potencialmente elegibles para iniciar la reforestación con las especies nativas roble (Nothofagus obliqua), raulí (Nothofagus alpina) y coigüe (Nothofagus dombeyi).

La selección consideró no solo los requisitos establecidos en el compromiso, sino que también criterios técnicos establecidos por Foresta Nativa que aseguraban el éxito de la reforestación. Esta iniciativa, emerge del propósito de impulsar la necesidad de añadir y promover estándares técnicos internacionales de restauración ecológica y reforestación en la compensación ambiental de bosques.

El co-director de Foresta Nativa, Dr. Felipe Aburto Guerrero, indicó que “este proyecto ha permitido además desarrollar investigación fundamental en los efectos de la degradación en el funcionamiento de los ecosistemas de bosques y su relación con la provisión de servicios ecosistémicos, además del desarrollo de experimentos para mejorar las prácticas de reforestación y restauración ecológica”.

“Como Enel Generación estamos muy contentos de todo el trabajo logrado hasta el momento, con este proyecto de reforestación implementado a través del convenio firmado en 2015, con la Universidad de Concepción. Esto, no sólo nos ha permitido responder de buena manera a nuestros compromisos medioambientales, a través de la reforestación y restauración ecológica con especies nativas, sino que también, nos ha permitido generar valor compartido, a través de un modelo de colaboración entre nuestra empresa, academia y los propietarios de los predios, donde hasta la fecha, se han plantado más de dos millones de árboles de especies nativas”, dijo James Lee Stancampiano, gerente general de Enel Generación Chile.

Investigadores de Foresta Nativa colaboran de manera cercana con investigadores del Laboratorio de Ecología de Paisaje (LEP) UdeC y el Laboratorio de Investigación en Suelos, Aguas y Bosques (LISAB) UdeC. El director del Laboratorio de Ecología de Paisaje y co-director de Foresta Nativa, Dr. Cristian Echeverría Leal, explicó en el marco del proyecto que “estas especies nativas del género nothofagus (roble, raulí y coigüe) han presentado altas tasas de crecimiento, no lejos a las registradas comúnmente en las especies exóticas”.

El académico también destaco que Foresta Nativa y LEP han generado redes internacionales con expertos de la Society for Ecological Restoration (SER), así como la International Union for Conservatorion of Nature (IUCN), que refuerzan la generación de nuevo conocimiento y la práctica de la restauración ecológica.

|

Foresta Nativa: investigaciones de vanguardia en reforestación y restauración ecológica

Foresta Nativa es liderado por un sólido equipo de investigadores de la Universidad de Concepción, que aplican la evidencia más reciente sobre la práctica de la restauración ecológica, en los proyectos y convenios que ejecuta. La unidad de investigación de Foresta Nativa, se nutre de una mirada interdisciplinaria de la restauración ecológica, con cinco líneas principales de investigación asociadas a monitoreos y ensayos actualmente en curso en las regiones de Ñuble, Biobío y Araucanía. Dr. Felipe Aburto Guerrero, también integrante del LISAB, detalló que “en este proyecto se realizó la plantación en núcleos de tres plantas, lo que hemos visto facilita las interacciones y permitiría que sobrevivan un mayor número de plantas en cada núcleo. Adicionalmente, mantenemos toda la vegetación arbórea nativa que está presente en el lugar y gran parte de los árboles muertos en pie, tocones y troncos caídos, que son un legado biológico importante para la fauna del sector”. También comentó que “la práctica de la reforestación con árboles nativos la hemos complementado con monitoreos exhaustivos, estudios observacionales y distintos experimentos, que nos ayudarán a mejorar continuamente esta práctica”. El monitoreo de estas reforestaciones está a cargo de Dra. Paula Gatica Saavedra, quien comentó que “es una etapa necesaria dentro de las actividades restauradoras, ya que nos permite identificar el desempeño de las plantas (ej. cuanto crecen al año) a través del tiempo y junto con la investigación científica que se realiza en algunos predios, podemos evaluar la recuperación del ecosistema. Además, el monitoreo nos entrega información clave para poder replicar el diseño de reforestación en otras zonas”. |

La superficie reforestada está ubicada en 12 predios en la comuna de Curacautín (Región de La Araucanía) y un predio en la comuna de Santa Bárbara (Región del Biobío), pertenecientes a seis propietarios con los que se mantiene una comunicación directa a través de nuestra encargada de comunicaciones, Silvana Campos Villavicencio, quien indica que “es muy importante involucrar a las y los propietarios, ya que ellos son quienes cuidarán estos bosques una vez que termine el proyecto”.

Además, señala que “se ha trabajado con ellos buscando generar lazos de confianza, para hacerlos nuestros aliados en el cuidado de la reforestación, a través de comunicación expedita, entrega de información de las distintas etapas y avances, y también resolviendo sus inquietudes”.

Este convenio de colaboración ha permitido emplear a un número importante de jóvenes profesionales y estudiantes motivados por recuperar los bosques nativos mediante la ejecución de trabajos de campo e investigación aplicada.

Además, señala que “se ha trabajado con ellos buscando generar lazos de confianza, para hacerlos nuestros aliados en el cuidado de la reforestación, a través de comunicación expedita, entrega de información de las distintas etapas y avances, y también resolviendo sus inquietudes”.

Este convenio de colaboración ha permitido emplear a un número importante de jóvenes profesionales y estudiantes motivados por recuperar los bosques nativos mediante la ejecución de trabajos de campo e investigación aplicada.

¿Hablemos de reforestación sin riesgos ecológicos? 10 reglas de oro escritas por investigadores de Kew Gardens para generar un impacto positivo

18 de agosto de 2021

Les compartimos un extracto del artículo "10 reglas de oro para la reforestación para optimizar el secuestro de carbono, la recuperación de la biodiversidad y los beneficios de los medios de vida", escrito por investigadores de Kew Gardens y publicado en agosto de 2020.

En el artículo se destacan los principales riesgos ambientales de la plantación de árboles a gran escala y se proponen 10 reglas de oro basadas en las investigaciones ecológicas más recientes, para implementar la #restauración del ecosistema forestal generando un impacto positivo en el medio ambiente.

En el artículo se destacan los principales riesgos ambientales de la plantación de árboles a gran escala y se proponen 10 reglas de oro basadas en las investigaciones ecológicas más recientes, para implementar la #restauración del ecosistema forestal generando un impacto positivo en el medio ambiente.

El proceso de cierre del vertedero de cenizas de Central Bocamina y su plan de transformación en bosque nativo

20 de julio de 2021

20 de julio de 2021

Desde 2019 el vertedero de cenizas de Bocamina es sujeto de un ambicioso proyecto de revegetación de Foresta Nativa, que busca convertirlo en un área de bosque nativo dentro de la ciudad de Coronel. El vertedero tiene un área total de aproximadamente 10 hectáreas, de las cuales 6,5 ya están cerradas y no activas para el depósito de material producto de la operación de la planta.

A 500 metros de la Central Bocamina se encuentra el vertedero de cenizas de la planta, de sus tres sectores, hoy sólo cuenta con uno operativo para el depósito de material, mientras que en los otros dos, profesionales de Enel Generación Chile, asesorados por especialistas de la iniciativa Foresta Nativa de la Universidad de Concepción, trabajan en el desarrollo e implementación de un ambicioso plan de revegetación, que apunta a convertir el espacio en un ecosistema de bosque nativo, una vez que la unidad 2 sea desconectada en mayo de 2022.

Este proceso se inició hace tres años y supuso trabajar con el concepto de revegetación siguiendo los principios de restauración ecológica, bajo el diseño desarrollado por Foresta Nativa de la Universidad de Concepción que pretende convertir al vertedero en un ecosistema de bosque nativo, dentro de Coronel. El proyecto ha considerado la rehabilitación de los suelos, la selección de especies y el diseño de la plantación respetando la distribución natural y los niveles y control de riego necesarios.

A 500 metros de la Central Bocamina se encuentra el vertedero de cenizas de la planta, de sus tres sectores, hoy sólo cuenta con uno operativo para el depósito de material, mientras que en los otros dos, profesionales de Enel Generación Chile, asesorados por especialistas de la iniciativa Foresta Nativa de la Universidad de Concepción, trabajan en el desarrollo e implementación de un ambicioso plan de revegetación, que apunta a convertir el espacio en un ecosistema de bosque nativo, una vez que la unidad 2 sea desconectada en mayo de 2022.

Este proceso se inició hace tres años y supuso trabajar con el concepto de revegetación siguiendo los principios de restauración ecológica, bajo el diseño desarrollado por Foresta Nativa de la Universidad de Concepción que pretende convertir al vertedero en un ecosistema de bosque nativo, dentro de Coronel. El proyecto ha considerado la rehabilitación de los suelos, la selección de especies y el diseño de la plantación respetando la distribución natural y los niveles y control de riego necesarios.

Dr. Felipe Aburto Guerrero, codirector de la iniciativa Foresta Nativa, y director del plan de revegetación del vertedero, comenta que, “Desde Foresta Nativa hemos diseñado e implementado el plan de revegetación haciendo uso de los principios de restauración ecológica. La revegetación de un vertedero con especies arbóreas y arbustivas nativas bajo un diseño de restauración es algo único en Chile y esperamos que, en el futuro, trabajos como este, sean el camino para recuperar y transformar este tipo de sitios”.

La preparación del terreno y acondicionamiento de los suelos es esencial para el desarrollo del proyecto y, sobre todo, para la prosperidad de las especies a plantar. Debido a esto, el área de trabajo ha sido cubierta por varias capas especialmente diseñadas para esta iniciativa.

En este punto la tecnología aplicada para la impermeabilización del terreno ha jugado un rol fundamental. El proyecto involucra la utilización de innovadoras técnicas para la preparación del suelo que está siendo revegetado, considerando el relleno de materiales divididos en cinco capas, incluyendo geoceldas, geodrenes, geomembranas, relleno con sedimentos (suelo) y sustratos, para así cubrir las cenizas acopiadas por el funcionamiento de la central y poder plantar diferentes especies de árboles, plantas y arbustos, sobre un material adecuado.

“La aplicación de tecnología de punta ha sido clave, el proyecto cuenta con lo mejor para su desarrollo y mantención, incluyendo sistemas que, a través de pulsos eléctricos, nos permiten conocer el estado de las membranas y su función de impermeabilización. Por otro lado, lo que más nos enorgullece de este proyecto, es que podremos dar reutilización a un sector en beneficio de la comunidad y del medio ambiente” cerró Daniel Farfán, encargado de proyectos de Enel Generación Chile.

Redactado por Diario Sustentable.

La preparación del terreno y acondicionamiento de los suelos es esencial para el desarrollo del proyecto y, sobre todo, para la prosperidad de las especies a plantar. Debido a esto, el área de trabajo ha sido cubierta por varias capas especialmente diseñadas para esta iniciativa.

En este punto la tecnología aplicada para la impermeabilización del terreno ha jugado un rol fundamental. El proyecto involucra la utilización de innovadoras técnicas para la preparación del suelo que está siendo revegetado, considerando el relleno de materiales divididos en cinco capas, incluyendo geoceldas, geodrenes, geomembranas, relleno con sedimentos (suelo) y sustratos, para así cubrir las cenizas acopiadas por el funcionamiento de la central y poder plantar diferentes especies de árboles, plantas y arbustos, sobre un material adecuado.

“La aplicación de tecnología de punta ha sido clave, el proyecto cuenta con lo mejor para su desarrollo y mantención, incluyendo sistemas que, a través de pulsos eléctricos, nos permiten conocer el estado de las membranas y su función de impermeabilización. Por otro lado, lo que más nos enorgullece de este proyecto, es que podremos dar reutilización a un sector en beneficio de la comunidad y del medio ambiente” cerró Daniel Farfán, encargado de proyectos de Enel Generación Chile.

Redactado por Diario Sustentable.

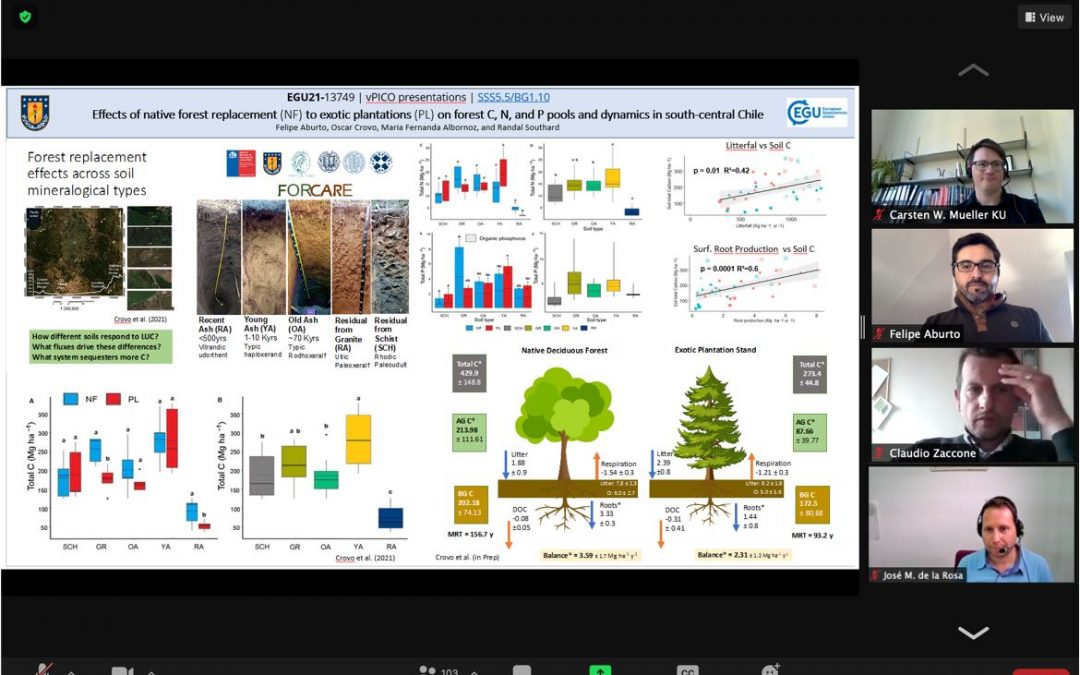

Dr. Felipe Aburto e investigadores de Iniciativa Foresta Nativa presentaron conferencias en la Unión Europea de Geociencias

17 de Mayo de 2021

17 de Mayo de 2021

La Unión Europea de Geociencias (EGU, por sus siglas en inglés) llevó a cabo, desde el 19 al 30 de abril, la Asamblea General 2021, tradicional reunión anual realizada en Viena. La actividad se realizó de manera online y en ella participaron el Dr. Felipe Aburto, codirector de Foresta Nativa (FN), Alejandro Atenas y Óscar Crovo, ambos investigadores de FN y del Laboratorio de Investigación de Suelos, Aguas y Bosques.

La actividad convocó a 18.155 investigadores de ciencias de la Tierra, planetarias y espaciales, a través de 642 sesiones científicas en las que se desplegaron 12.015 documentos y 5.412 videos en Vimeo. Entre las instituciones que participaron se encuentran Coopernicus.org, MDPI, Cambridge, Oxford, NASA, Springer Nature, Wiley, entre decenas de otras sociedades, empresas y universidades líderes científicas.

La actividad convocó a 18.155 investigadores de ciencias de la Tierra, planetarias y espaciales, a través de 642 sesiones científicas en las que se desplegaron 12.015 documentos y 5.412 videos en Vimeo. Entre las instituciones que participaron se encuentran Coopernicus.org, MDPI, Cambridge, Oxford, NASA, Springer Nature, Wiley, entre decenas de otras sociedades, empresas y universidades líderes científicas.

Efectos de la sustitución de bosques nativos por plantaciones exóticas:

El Dr. Felipe Aburto Guerrero, codirector de Foresta Nativa, Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Forestales UdeC y Coordinador del Laboratorio de Investigación en Suelos, Aguas y Bosques, presentó la conferencia “Effects of native forest replacement to exotic plantations on forest C, N, and P pools and dynamics in south-central Chile“, en la sección “Linking Carbon, Nitrogen and Phosphorus terrestrial cycles – from stoichiometry to ecosystem functioning and implications against soil degradation”, en la que participaron más de 100 investigadores de las disciplinas de biogeoquímica terrestre y ciencias del suelo.

Parte de los resultados de la investigación que presentó se encuentran publicados en la revista Catena (Soil type modulates the response of C, N, P stocks and stoichiometry after native forest substitution by exotic plantations DOI: 10.1016/j.catena.2020.104997) y son parte de un proyecto FONDECYT Iniciación y del proyecto de Cooperación Internacional con el instituto Max Planck de Biogeoquímica 190022, financiado por ANID y ambos liderados por el académico Dr. Felipe Aburto.

Respecto al estudio, el Dr. Aburto señala que “La investigación también muestra que las plantaciones forestales entregan menores cantidades de carbono a los suelos en forma de raíces y pierden más carbono de manera disuelta. Esto resulta en una reducción del carbono secuestrado en el suelo. Por otro lado, los resultados muestran que esta reducción es significativa en los suelos graníticos de la costa y los suelos de texturas arenosos. Mientras que los suelos derivados de cenizas volcánicas no muestran mayores cambios en los reservorios totales de estos elementos sugiriendo una mayor capacidad de retención del carbono en estos suelos. Lo anterior sugiere que es la mineralogía de las arcillas de los suelos y su cantidad lo que determina su capacidad de resistir alteraciones biogeoquímicas”.

Es importante destacar que a pesar de que aún se requiere expandir esta investigación, los resultados sugieren variadas implicancias. La primera es que, y como han mostrado otras investigaciones, las plantaciones de pino no son capaces de secuestrar la misma cantidad de carbono que los bosques nativos secundarios en la mayoría de los suelos, haciendo necesario considerarlo en las políticas públicas que buscan incentivar su uso como forma de reducción de emisiones. La segunda es que no todos los suelos responden igual a estos cambios y por tanto los reservorios de carbono y nutrientes en algunos de ellos se pueden perder más fácilmente.

“Es importante tener presente estas diferencias durante el manejo forestal de plantaciones para así reducir las pérdidas potenciales o buscar formas de mejorar el secuestro de carbono. El suelo es la principal reserva de carbono terrestre después de los océanos, superando la cantidad de carbono presente en la atmósfera y todos los organismos vivos, por lo tanto, cualquier alteración del suelo puede liberar importantes cantidades de CO2. Este carbono perdido por acción antrópica, es muchas veces imposible de volver a secuestrar en los suelos a escala humana”, puntualiza el investigador.

El Dr. Felipe Aburto Guerrero, codirector de Foresta Nativa, Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Forestales UdeC y Coordinador del Laboratorio de Investigación en Suelos, Aguas y Bosques, presentó la conferencia “Effects of native forest replacement to exotic plantations on forest C, N, and P pools and dynamics in south-central Chile“, en la sección “Linking Carbon, Nitrogen and Phosphorus terrestrial cycles – from stoichiometry to ecosystem functioning and implications against soil degradation”, en la que participaron más de 100 investigadores de las disciplinas de biogeoquímica terrestre y ciencias del suelo.

Parte de los resultados de la investigación que presentó se encuentran publicados en la revista Catena (Soil type modulates the response of C, N, P stocks and stoichiometry after native forest substitution by exotic plantations DOI: 10.1016/j.catena.2020.104997) y son parte de un proyecto FONDECYT Iniciación y del proyecto de Cooperación Internacional con el instituto Max Planck de Biogeoquímica 190022, financiado por ANID y ambos liderados por el académico Dr. Felipe Aburto.

Respecto al estudio, el Dr. Aburto señala que “La investigación también muestra que las plantaciones forestales entregan menores cantidades de carbono a los suelos en forma de raíces y pierden más carbono de manera disuelta. Esto resulta en una reducción del carbono secuestrado en el suelo. Por otro lado, los resultados muestran que esta reducción es significativa en los suelos graníticos de la costa y los suelos de texturas arenosos. Mientras que los suelos derivados de cenizas volcánicas no muestran mayores cambios en los reservorios totales de estos elementos sugiriendo una mayor capacidad de retención del carbono en estos suelos. Lo anterior sugiere que es la mineralogía de las arcillas de los suelos y su cantidad lo que determina su capacidad de resistir alteraciones biogeoquímicas”.

Es importante destacar que a pesar de que aún se requiere expandir esta investigación, los resultados sugieren variadas implicancias. La primera es que, y como han mostrado otras investigaciones, las plantaciones de pino no son capaces de secuestrar la misma cantidad de carbono que los bosques nativos secundarios en la mayoría de los suelos, haciendo necesario considerarlo en las políticas públicas que buscan incentivar su uso como forma de reducción de emisiones. La segunda es que no todos los suelos responden igual a estos cambios y por tanto los reservorios de carbono y nutrientes en algunos de ellos se pueden perder más fácilmente.

“Es importante tener presente estas diferencias durante el manejo forestal de plantaciones para así reducir las pérdidas potenciales o buscar formas de mejorar el secuestro de carbono. El suelo es la principal reserva de carbono terrestre después de los océanos, superando la cantidad de carbono presente en la atmósfera y todos los organismos vivos, por lo tanto, cualquier alteración del suelo puede liberar importantes cantidades de CO2. Este carbono perdido por acción antrópica, es muchas veces imposible de volver a secuestrar en los suelos a escala humana”, puntualiza el investigador.

Efectos de la degradación antropogénica de un bosque templado andino:

Por su parte, Alejandro Atenas, investigador del Laboratorio de Investigación en Suelos, Aguas y Bosques y de Foresta Nativa de la UdeC, presentó la conferencia “Effects of anthropogenic degradation of an Andean temperate forest on the soil nutrients and on the diversity and function of the soil microbial community“, investigación en la que se revelan los cambios que ocurren a nivel de diversidad de microorganismos, bacterias y hongos de suelo, y de la estequiometría C:N:P de suelo debido a la degradación antrópica de un bosque templado Andino, resultados que fueron presentados en la sección “El rol de los hongos en las funciones del suelo y la biodiversidad del suelo en diferentes usos de suelo”.

El ingeniero en Biotecnología Vegetal explica que “En nuestra investigación encontramos cambios en la diversidad de microorganismos del suelo. Es así que la comunidad de bacterias del suelo fue significativamente menos diversa en los suelos de pradera, mientras que la comunidad fungi presentó un comportamiento contrario. Sin embargo, esto cambió al revisar la abundancia y diversidad de los microorganismos que conforman el núcleo del microbioma del suelo (Soil core microbiome), es decir, los microorganismos esenciales para el correcto funcionamiento del ecosistema. La conversión de bosque a pradera provocó cambios significativos en el núcleo de microorganismos, así, los sitios forestados mostraron estar dominados por una mayor presencia de Actinobacterias, Ectomicorrizas y bacterias involucradas en la meteorización mineral del suelo, es decir microorganismos estrechamente relacionados al ciclaje de carbono y nutrientes. Mientras que el núcleo de la comunidad de microorganismos de la pradera degradada estuvo dominado por microorganismos endófitos de pasto, algunos miembros asociados a estiércol animal (atribuible a la presencia de vacas en las cercanías del sitio), una mayor presencia de microorganismos competitivos por espacio y nutrientes y además una alta presencia de microorganismos potencialmente fitopatógenos”.

Por su parte, Alejandro Atenas, investigador del Laboratorio de Investigación en Suelos, Aguas y Bosques y de Foresta Nativa de la UdeC, presentó la conferencia “Effects of anthropogenic degradation of an Andean temperate forest on the soil nutrients and on the diversity and function of the soil microbial community“, investigación en la que se revelan los cambios que ocurren a nivel de diversidad de microorganismos, bacterias y hongos de suelo, y de la estequiometría C:N:P de suelo debido a la degradación antrópica de un bosque templado Andino, resultados que fueron presentados en la sección “El rol de los hongos en las funciones del suelo y la biodiversidad del suelo en diferentes usos de suelo”.

El ingeniero en Biotecnología Vegetal explica que “En nuestra investigación encontramos cambios en la diversidad de microorganismos del suelo. Es así que la comunidad de bacterias del suelo fue significativamente menos diversa en los suelos de pradera, mientras que la comunidad fungi presentó un comportamiento contrario. Sin embargo, esto cambió al revisar la abundancia y diversidad de los microorganismos que conforman el núcleo del microbioma del suelo (Soil core microbiome), es decir, los microorganismos esenciales para el correcto funcionamiento del ecosistema. La conversión de bosque a pradera provocó cambios significativos en el núcleo de microorganismos, así, los sitios forestados mostraron estar dominados por una mayor presencia de Actinobacterias, Ectomicorrizas y bacterias involucradas en la meteorización mineral del suelo, es decir microorganismos estrechamente relacionados al ciclaje de carbono y nutrientes. Mientras que el núcleo de la comunidad de microorganismos de la pradera degradada estuvo dominado por microorganismos endófitos de pasto, algunos miembros asociados a estiércol animal (atribuible a la presencia de vacas en las cercanías del sitio), una mayor presencia de microorganismos competitivos por espacio y nutrientes y además una alta presencia de microorganismos potencialmente fitopatógenos”.

Restauración y rehabilitación en ecosistemas degradados:

Finalmente, Oscar Crovo, investigador del Laboratorio y de la Iniciativa, presentó “Effectiveness of erosion control covers on soil quality recovery, runoff, and sediment production after forest restoration in a fly-ash landfill” y comentó que como equipo de Foresta Nativa, tuvieron la oportunidad de poder presentar sus resultados preliminares en la sesión de “restauración, rehabilitación y manejo de suelos y ecosistemas degradados” en la cita virtual de la Asamblea General de la Unión Europea de Geociencia (vEGU21) junto a otras seis investigaciones.

“La idea fue mostrar los principales resultados, luego de dos años de investigación del plan piloto del proyecto de revegetación y cierre del Vertedero de Cenizas de la Central Bocamina en Coronel (Convenio UdeC-ENEL). Como parte del plan piloto estudiamos como la revegetación con cinco especies nativas responde bajo distintos tratamientos de cobertura de suelo para el control de erosión. Adicionalmente quisimos evaluar como estas combinaciones están impulsando la recuperación de ciertas funciones edáficas y ecosistemicas (ciclaje de carbono y nutrientes, regulación hídrica, control de erosión y producción primaria)”, señaló.

Según comenta el investigador, los resultados arrojan que luego de un año de revegetación las concentraciones de carbono y nitrógeno en el suelo, aumentan subsuperficialmente (20-40 cm de profundidad). Por otro lado, las propiedades físicas como la estabilidad de agregados no han presentado mayores cambios. A su vez, el tratamiento de cobertura de suelo de geomanto (mulch de fibra de coco) impulsa un mayor crecimiento y sobrevivencia de las especies plantadas. Por otra parte, todos los tratamientos de cobertura de suelo (hidrosiembra, siembra directa y geomanto) muestran menores niveles de escorrentía superficial y pérdida de sedimentos por erosión que el tratamiento control (sin cobertura). Estos resultados fueron utilizados como directrices en la toma de decisiones sobre el plan de revegetación y restauración ecológica el cual se está llevando a cabo desde el 2020.

La participación de los investigadores en la Asamblea General 2021 de La Unión Europea de Geociencias permitió dar a conocer a nivel global las importantes investigaciones que se realizan desde Chile. Esta es una reunión que convoca decenas de miles de investigadores que impulsan el desarrollo de personas incipientes en diferentes campos de las ciencias de la tierra, por lo que los investigadores se mostraron muy motivados de ser parte y poder discutir de estos temas a nivel global.

Finalmente, Oscar Crovo, investigador del Laboratorio y de la Iniciativa, presentó “Effectiveness of erosion control covers on soil quality recovery, runoff, and sediment production after forest restoration in a fly-ash landfill” y comentó que como equipo de Foresta Nativa, tuvieron la oportunidad de poder presentar sus resultados preliminares en la sesión de “restauración, rehabilitación y manejo de suelos y ecosistemas degradados” en la cita virtual de la Asamblea General de la Unión Europea de Geociencia (vEGU21) junto a otras seis investigaciones.

“La idea fue mostrar los principales resultados, luego de dos años de investigación del plan piloto del proyecto de revegetación y cierre del Vertedero de Cenizas de la Central Bocamina en Coronel (Convenio UdeC-ENEL). Como parte del plan piloto estudiamos como la revegetación con cinco especies nativas responde bajo distintos tratamientos de cobertura de suelo para el control de erosión. Adicionalmente quisimos evaluar como estas combinaciones están impulsando la recuperación de ciertas funciones edáficas y ecosistemicas (ciclaje de carbono y nutrientes, regulación hídrica, control de erosión y producción primaria)”, señaló.

Según comenta el investigador, los resultados arrojan que luego de un año de revegetación las concentraciones de carbono y nitrógeno en el suelo, aumentan subsuperficialmente (20-40 cm de profundidad). Por otro lado, las propiedades físicas como la estabilidad de agregados no han presentado mayores cambios. A su vez, el tratamiento de cobertura de suelo de geomanto (mulch de fibra de coco) impulsa un mayor crecimiento y sobrevivencia de las especies plantadas. Por otra parte, todos los tratamientos de cobertura de suelo (hidrosiembra, siembra directa y geomanto) muestran menores niveles de escorrentía superficial y pérdida de sedimentos por erosión que el tratamiento control (sin cobertura). Estos resultados fueron utilizados como directrices en la toma de decisiones sobre el plan de revegetación y restauración ecológica el cual se está llevando a cabo desde el 2020.

La participación de los investigadores en la Asamblea General 2021 de La Unión Europea de Geociencias permitió dar a conocer a nivel global las importantes investigaciones que se realizan desde Chile. Esta es una reunión que convoca decenas de miles de investigadores que impulsan el desarrollo de personas incipientes en diferentes campos de las ciencias de la tierra, por lo que los investigadores se mostraron muy motivados de ser parte y poder discutir de estos temas a nivel global.

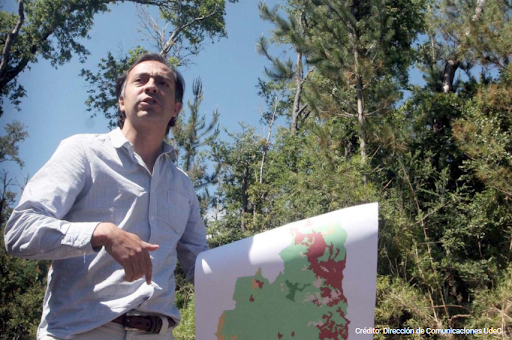

Dr. Cristian Echeverría conformará comité nacional para la restauración de paisaje

14 de Mayo de 2021

14 de Mayo de 2021

El Dr. Cristian Echeverría, codirector de Foresta Nativa, director del LEP, y representante del capítulo chileno de la Asociación Internacional de Ecología de Paisaje (IALE-Chile), fue invitado a ser parte del Comité Asesor Nacional de Restauración Ecológica, instancia creada por los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, con el objetivo de disminuir la degradación de los ecosistemas y trabajar en la recuperación del patrimonio natural, generando un Plan Nacional de Restauración de Paisaje. |

El Dr. Echeverría señala que el plan se enmarca en las Contribuciones Nacionales Determinadas, compromiso que establecieron los países en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del año 2019 (COP25), y cuyo objetivo es que al año 2030 exista un millón de hectáreas recuperadas o en proceso de recuperación. Este plan servirá como guía para priorizar los territorios.

El investigador explica que la restauración de paisajes es un proceso que involucra vínculos entre la naturaleza y las personas. “Se trata de recuperar la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos, los que se relacionan con el bienestar humano: éstos van desde brindar alimentos, medicinas o agua para el consumo de las personas hasta regular el clima, la calidad del aire y el ciclo hídrico para mitigar el riesgo de desastres naturales. Muchas de estas necesidades humanas no se recuperan a una escala local. Por ejemplo, si está la necesidad de recuperar ríos o caudales de agua para el consumo humano, hay que pensar en cuencas de grandes dimensiones”.

Continuar conectando la ciencia con la toma de decisiones es uno de los desafíos que el Dr. Echeverría seguirá desarrollando “desde la Asociación Chilena de Ecología de Paisaje, (IALE) y la Universidad de Concepción, tenemos mucha información que entregar a partir de nuestros estudios, con el objetivo de avanzar a grandes pasos en la restauración a escala de paisaje”.

El científico señala que este Plan Nacional de Restauración de Paisaje requiere de la participación de la comunidad, ya que es necesario identificar paisajes prioritarios, es decir zonas en las que el ser humano se ha visto perjudicado y la biodiversidad perdida. “Esa identificación debe ser participativa con los actores locales, porque tienes que atender a las necesidades de la gente que vive ahí. No puedo decir voy a recuperar este paisaje para dejarlo como estaba hace 500 años, porque hay personas viviendo ahí y no resulta”, enfatiza.

Hace años el investigador y su equipo de científicos trabajan en la restauración de territorios, como por ejemplo las zonas que se vieron afectadas por los grandes incendios ocurridos el año 2017 desde O’Higgins al Biobío. En aquella ocasión, se conformó un comité de restauración en el cual participó el Dr. Echeverría. “La pérdida y degradación que ha sufrido Chile en las últimas décadas es alarmante, siendo una de las principales causas los cambios en el uso de suelo para fines forestales, agrícolas, ganaderos y de urbanización. Desde la UdeC hemos estado trabajando en la restauración ecológica de bosques nativos, algo que es necesario recuperar en grandes cantidades”, explica el codirector de Foresta Nativa.

El investigador explica que la restauración de paisajes es un proceso que involucra vínculos entre la naturaleza y las personas. “Se trata de recuperar la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos, los que se relacionan con el bienestar humano: éstos van desde brindar alimentos, medicinas o agua para el consumo de las personas hasta regular el clima, la calidad del aire y el ciclo hídrico para mitigar el riesgo de desastres naturales. Muchas de estas necesidades humanas no se recuperan a una escala local. Por ejemplo, si está la necesidad de recuperar ríos o caudales de agua para el consumo humano, hay que pensar en cuencas de grandes dimensiones”.

Continuar conectando la ciencia con la toma de decisiones es uno de los desafíos que el Dr. Echeverría seguirá desarrollando “desde la Asociación Chilena de Ecología de Paisaje, (IALE) y la Universidad de Concepción, tenemos mucha información que entregar a partir de nuestros estudios, con el objetivo de avanzar a grandes pasos en la restauración a escala de paisaje”.

El científico señala que este Plan Nacional de Restauración de Paisaje requiere de la participación de la comunidad, ya que es necesario identificar paisajes prioritarios, es decir zonas en las que el ser humano se ha visto perjudicado y la biodiversidad perdida. “Esa identificación debe ser participativa con los actores locales, porque tienes que atender a las necesidades de la gente que vive ahí. No puedo decir voy a recuperar este paisaje para dejarlo como estaba hace 500 años, porque hay personas viviendo ahí y no resulta”, enfatiza.

Hace años el investigador y su equipo de científicos trabajan en la restauración de territorios, como por ejemplo las zonas que se vieron afectadas por los grandes incendios ocurridos el año 2017 desde O’Higgins al Biobío. En aquella ocasión, se conformó un comité de restauración en el cual participó el Dr. Echeverría. “La pérdida y degradación que ha sufrido Chile en las últimas décadas es alarmante, siendo una de las principales causas los cambios en el uso de suelo para fines forestales, agrícolas, ganaderos y de urbanización. Desde la UdeC hemos estado trabajando en la restauración ecológica de bosques nativos, algo que es necesario recuperar en grandes cantidades”, explica el codirector de Foresta Nativa.

Investigadores plantaron 2.100 coigües en Curacautín por proyecto de restauración ecológica de araucaria

23 de Noviembre de 2020

23 de Noviembre de 2020

|

La forestación busca apoyar la recuperación del hábitat de la araucaria en la Cordillera de Los Andes. El proyecto es coordinado por investigadores de Foresta Nativa y el Laboratorio de Ecología de Paisaje de la Universidad de Concepción y financiado por el Fondo de Investigación del Bosque Nativo de Conaf.

Regenerar el hábitat y los atributos que se han perdido en los bosques de araucaria, es parte de los objetivos de la plantación de 2.100 individuos de coigüe (Nothofagus dombeyi) que se llevó a cabo durante esta semana en el fundo Laguna Blanca, sector de Los Prados, en la comuna de Curacautín. La actividad es parte de un proyecto financiado por el Fondo de Investigación del Bosque Nativo de de la Corporación Nacional Forestal, “Implementación y evaluación de la restauración ecológica en bosques degradados de araucaria de los Andes y Nahuelbuta, Región de la Araucanía”, ejecutado por Foresta Nativa y el Laboratorio de Ecología de Paisaje de la Universidad de Concepción. |

“Estamos trabajando en la Región de la Araucanía en ambas cordilleras. En este caso, con un ensayo experimental de regeneración asistida en la zona de Los Prados en la Cordillera de los Andes, para recuperar el hábitat y los atributos que han perdido los bosques de esta especie”, comentó la Dra. Paula Gatica, directora del proyecto e investigadora de Foresta Nativa y del Laboratorio de Ecología de Paisaje de la UdeC.

|

Para Gatica, la restauración ecológica se ha convertido en una prioridad global para revertir los efectos de la degradación y recuperar la pérdida de bosques nativos. En el caso de la araucaria, se estima que la superficie de bosques de esta especie ha disminuido un 30% en los últimos 16 años. Esta es una de las razones por la que fue declarada en peligro de extinción por Decreto Ley del año 2018.

“Esta pérdida y degradación de la araucaria por efectos antrópicos, principalmente por grandes incendios en la Cordillera de Los Andes, ha llevado a una disminución de la biodiversidad y resiliencia de este ecosistema forestal tan importante para el país, para su historia y su cultura, reduciendo los bienes y servicios que nos entregan. Por eso es tan importante recuperarlo”, señaló. |

El gerente del fundo Laguna Blanca, Marco Bentzien, señaló que las familias propietarias del terreno desarrollan un proyecto de agro turismo, conservación y restauración del ecosistema y en este marco, fueron contactados por el equipo de la UdeC para desarrollar un ensayo de reforestación de bosque nativo. “Nuestra gran esperanza es que vuelva la biordiversidad, el agua, los animales y el bosque y que el efecto que dejó la deforestación se vaya”.

Restauración ecológica

|

La restauración ecológica ha tomado gran importancia en los últimos años bajo el contexto de degradación ambiental y pérdida de biodiversidad. Tanto así que la ONU ha propuesto una Nueva Década para la Restauración de Ecosistemas entre el 2021 y 2030, pues la reconoce como clave para la seguridad alimentaria, la acción climática y para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para Gatica, la elección de estos lugares para hacer estudios de restauración ecológica de araucaria tiene un fundamento compartido con la iniciativa de la ONU, pero también otros motivos importantes. Por un lado, se realiza debido a la gran pérdida de superficie de bosques de araucaria por mega incendios en la Cordillera de los Andes y por otro, por las consecuencias de la fragmentación de su hábitat en la Cordillera de Nahuelbuta.

|

“La restauración ecológica es capaz de restablecer los atributos y características del ecosistema, como la composición de especies, la diversidad estructural, la funcionalidad del ecosistema, los flujos externos y las condiciones físicas” explicó la investigadora. “Además, es capaz de aumentar la integridad, resiliencia de los mismos y la provisión de servicios ecosistémicos a las personas, algo muy relevante bajo contexto de cambio climático, donde se espera que esta especie sea aún más impactada.”

|

Para Gatica y su equipo, este fondo Conaf, que se ejecuta desde el 2019 y hasta el 2023, proveerá de nuevo conocimiento teórico y práctico para recuperar los bosques degradados de Araucaria araucana en ambas cordilleras de la región de la Araucanía. Además, para el próximo año se planifica la plantación de 2.200 araucarias.

“En este sector realizaremos forestación con coigüe este año y de 2.200 araucarias el 2021. Asimismo, para la Cordillera de Nahuelbuta, utilizaremos datos de monitoreo históricos y actuales de crecimiento y supervivencia de la especie, para evaluar su recuperación y así obtener directrices para nuevos proyectos de restauración”, aclaró la investigadora UdeC.Desde las zonas de estudio también se obtendrán protocolos de identificación de especies, recolección de semillas y de viverización, en conjunto con la comunidad. |

“Todo este trabajo lo realizamos en colaboración con Conaf y con los propietarios, Gatica. Sin estas colaboraciones es complejo realizar restauración ecológica que perdure en el tiempo y cumpla sus objetivos. De ahí también la importancia de investigar sobre cómo mejorar y hacer más eficientes las prácticas de restauración ecológica y basarlas en evidencia, que es lo que impulsamos en Foresta Nativa y el LEP-UdeC.”

Julio Figueroa, director regional de Conaf Araucanía, concordó en la importancia de trabajar con la comunidad en estos proyectos de restauración. Su expectativa es no solo recuperar este espacio a través de proyectos locales sino que “puedan ser replicados como modelos para llevarlos a otras zonas del país en los próximos años”. Para ello, indicó que es relevante el involucramiento de todos los actores. “Es importante compartir los conocimientos y trabajar en conjunto con la comunidad”, sobre todo en la recuperación de una especie “tan emblemática para la Región de la Araucanía”.

Julio Figueroa, director regional de Conaf Araucanía, concordó en la importancia de trabajar con la comunidad en estos proyectos de restauración. Su expectativa es no solo recuperar este espacio a través de proyectos locales sino que “puedan ser replicados como modelos para llevarlos a otras zonas del país en los próximos años”. Para ello, indicó que es relevante el involucramiento de todos los actores. “Es importante compartir los conocimientos y trabajar en conjunto con la comunidad”, sobre todo en la recuperación de una especie “tan emblemática para la Región de la Araucanía”.

Con éxito culmina caracterización del ecosistema de referencia para restauración de Araucaria araucana en Curacautín

05 de Noviembre de 2020

05 de Noviembre de 2020

|

La primera semana de noviembre en Curacautín en la Cordillera de Los Andes, finalizaron las actividades en terreno de profesionales del Laboratorio de Ecología de Paisaje LEP-UdeC y Foresta Nativa de la Universidad de Concepción, que les permitirán determinar los patrones espaciales (Churchill et al., 2013) del primer ecosistema de referencia de Araucaria araucana - Nothofagus dombeyi. Las actividades, se desarrollaron en el marco del proyecto “Implementación y evaluación de la restauración ecológica en bosques degradados de Araucaria araucana en la Cordillera de los Andes y Nahuelbuta”.

Este proyecto, financiado por el Fondo de Investigación de Bosque Nativo de CONAF y que lidera la Dra. Paula Gatica, investigadora de Foresta Nativa y el Laboratorio de Ecología de Paisaje de la UdeC, se ejecuta desde el 2019 hasta el 2023 y busca aportar conocimiento teórico y práctico para recuperar los bosques degradados de Araucaria araucana en la Cordillera de los Andes y de Nahuelbuta en la región de la Araucanía, ecosistema forestal fuertemente amenazado por disturbios antrópicos y naturales. La Dra. Gatica, explica que para iniciar la restauración ecológica de los sitios elegidos para el proyecto, que han sido degradados por acciones antrópicas, por deforestación e incendios, y dominados únicamente por Chusquea quila, “necesitamos conocer el ecosistema de referencia, es decir, el ecosistema que nos servirá de modelo y que usaremos para replicar la configuración espacial de las especies arbóreas que queremos restaurar”. |

Es una de las primeras etapas de la restauración basada en evidencia -añade la científica-, que busca estudiar los parámetros del ecosistema como sería originalmente sin intervención y que nos permite obtener información de cómo debemos aplicar la restauración, con qué especies, ubicadas en qué lugar y con qué configuración, todo eso es clave para el éxito de la restauración”.

Finalmente, en las próximas semanas comenzará la delimitación de los lugares a plantar y luego la plantación de 2.300 coigües para este 2020 y 2.200 araucarias el próximo año. Más información de este proyecto en este enlace.

Dr. Cristián Echeverria expone ante comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado

09 de Octubre de 2020

09 de Octubre de 2020

|

En su presentación, el científico abordó la evidencia sobre los impactos de la actividad forestal en la biodiversidad, paisajes y servicios ecosistémicos.

(6 de octubre de 2020) El académico de la Universidad de Concepción, investigador del Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales (CESIEP), director del Laboratorio de Ecología del Paisaje de la UdeC y de la iniciativa Foresta Nativa, Dr. Cristián Echeverría, expuso este lunes 5 de octubre ante la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. El científico fue invitado por orden del presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Alfonso De Urresti, para conocer su opinión en relación con el Proyecto de Ley, en primer trámite constitucional, para someter a la evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de desarrollo o explotación forestal. En su presentación, el académico abordó la evidencia sobre los impactos de la actividad forestal en la biodiversidad, paisajes y servicios ecosistémicos, haciendo un recorrido de los distintos impactos en diferentes escalas, desde lo comunal y regional, a lo subnacional. |

Asimismo, se refirió a los impactos en la biodiversidad y especies de flora y fauna amenazadas en una zona crítica de conservación para Chile, como es la cordillera de Nahuelbuta. Finalmente, presentó antecedentes inéditos de la pérdida de servicios ecosistémicos -de regulación y culturales- en el centro sur del país durante las últimas tres décadas.

“Agradezco esta invitación y la oportunidad de vincular la ciencia con la esfera política y tomadores de decisiones”, comentó Echeverría respecto de su presentación ante la Comisión.

Agregó que “hoy, más que nunca, se requiere un enfoque integral para entender con mayor profundidad la magnitud de los impactos de actividades industriales. En el paisaje todo está conectado, por lo que el impacto de las intervenciones antrópicas puede escalar más allá de la unidad de manejo en la que estemos trabajando”. Finalmente, señaló, “es necesario mejorar nuestras políticas públicas para tener mejor capacidad de adaptación y mitigación frente a los escenarios inciertos de cambio climático”.

La presentación tuvo lugar este lunes 5 de octubre a través de videconferencia. La sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales contó también con la presentación del Dr. Ariel Muñoz, académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Asistieron los senadores De Urresti, José Miguel Durana, Rafael Prohens, Isabel Allende, y Ximena Órdenes, esta última reemplazada por el senador Juan Ignacio Latorre. Otros asistentes fueron Andrés Meneses (Ministerio de Agricultura), Pedro Pablo Rossi (Ministerio del Medio Ambiente) y Fernanda Salinas (investigadora Sociedad de Ecología de Chile en el Consejo de Política Forestal), entre otros.

Fuente: Comunicaciones CESIEP

Infórmate de las últimas novedades en twitter del CESIEP, LEP UdeC

“Agradezco esta invitación y la oportunidad de vincular la ciencia con la esfera política y tomadores de decisiones”, comentó Echeverría respecto de su presentación ante la Comisión.

Agregó que “hoy, más que nunca, se requiere un enfoque integral para entender con mayor profundidad la magnitud de los impactos de actividades industriales. En el paisaje todo está conectado, por lo que el impacto de las intervenciones antrópicas puede escalar más allá de la unidad de manejo en la que estemos trabajando”. Finalmente, señaló, “es necesario mejorar nuestras políticas públicas para tener mejor capacidad de adaptación y mitigación frente a los escenarios inciertos de cambio climático”.

La presentación tuvo lugar este lunes 5 de octubre a través de videconferencia. La sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales contó también con la presentación del Dr. Ariel Muñoz, académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Asistieron los senadores De Urresti, José Miguel Durana, Rafael Prohens, Isabel Allende, y Ximena Órdenes, esta última reemplazada por el senador Juan Ignacio Latorre. Otros asistentes fueron Andrés Meneses (Ministerio de Agricultura), Pedro Pablo Rossi (Ministerio del Medio Ambiente) y Fernanda Salinas (investigadora Sociedad de Ecología de Chile en el Consejo de Política Forestal), entre otros.

Fuente: Comunicaciones CESIEP

Infórmate de las últimas novedades en twitter del CESIEP, LEP UdeC

WEBINAR: "SOIL CARBON CYCLING IN FOREST ECOSYSTEMS & RADIOCARBON TOOLS"

31 de Agosto de 2020

31 de Agosto de 2020

Este jueves 3 de Septiembre, comenzará el ciclo de webinars “Soil Carbon Cycling in Forest Ecosystems & Radiocarbon Tools”, organizado por la Universidad de Concepción en conjunto con el Instituto Max Planck en Biogeoquímica. El ciclo de webinars abiertos será en inglés y se realizará cada jueves de septiembre a través de la plataforma Zoom.

Este webinar ha sido organizado por nuestro Director Dr. Felipe Aburto junto a colegas del Instituto Max Planck en Biogeoquímica (Alemania) en el marco del Proyecto de Cooperación Internacional de CONICYT MPG 190022. Las presentaciones se centrarán en el cíclaje de carbono en ecosistemas de bosque y su estudio mediante técnicas de trazado con carbono 14 (14C). Este evento incluirá presentaciones de destacados investigadores del Instituto Max Planck, la Universidad de la Frontera, Universidad de California, Universidad de Bristol (UK) y Universidad de Concepción.

En la oportunidad, también se lanzará “The FOrCARe Initiative”, un proyecto que estudia el cíclaje de carbono en bosques y plantaciones forestales. Para participar deben inscribirse enviando un correo electrónico a [email protected]. Para más información los invitamos a revisar la pagina web del Laboratorio de Investigación en Suelos, Aguas y Bosques (LISAB), UdeC.